Campania parte prima seconda terza quarta quinta sesta settima

![]()

![]()

GEOGRAFIA - ITALIA - CAMPANIA

Presentazione

La Campania confina a Nord con il Lazio e il Molise, a Sud con la Basilicata, a Est con la Puglia e la Basilicata, mentre a Ovest è bagnata dal Mar Tirreno.La regione si estende dalla foce del fiume Garigliano, lungo il Mar Tirreno, fino al golfo di Policastro.

Nell'interno si spinge fino all'Appennino Sannita e Lucano.

La superficie della Campania è di 13.595 kmq e comprende cinque province:

Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli, capoluogo della regione.

Gli abitanti sono 5.679.759 (2021) con una densità di 426 abitanti per kmq.

Con ciò la Campania è la seconda regione italiana come numero di abitanti (dopo la Lombardia), mentre è la prima come densità di abitanti per kmq.

I confini della regione, dal punto di vista amministrativo, non sempre coincidono con i limiti geografici naturali.

Infatti anticamente la Campania comprendeva soltanto la pianura costiera, quella che i Romani chiamavano "Campania felix":

(non tanto nel significato di "felice" quanto in quello di ricca, prospera) e poi, in tempi più recenti, "Terra di Lavoro".

Successivamente i confini compresero anche le montagne appenniniche dell'interno, ma furono modificati parecchie volte.

L'attuale disposizione venne definita nel 1927, allorché parte del territorio della provincia di Caserta passò alle province di Latina e di Frosinone.

Attualmente resta dunque esclusa dal territorio campano gran parte dell'area situata entro i confini del Lazio.

Google map della Campania

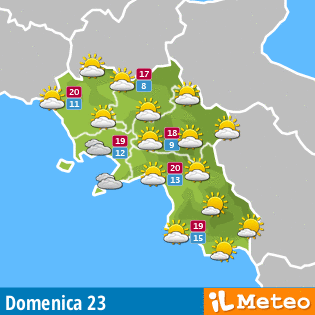

Meteo Campania

![]()

![]()

Il territorio.

La Campania presenta una grande varietà di forme, accentuate dalla complessità della costituzione geologica del terreno.Tale varietà crea un paesaggio d'incomparabile bellezza, in special modo nei golfi di Napoli e Salerno, con un alternarsi di pianure ed alture, la costa ricca di vegetazione, con incantevoli baie e un mare in cui spiccano le isole di Capri, Ischia e Procida.

Il territorio campano può essere distinto in due grandi sezioni:

una fascia litoranea, con la prevalenza di zone pianeggianti, ma con la presenza di alcuni rilievi di origine vulcanica (Monte Roccamonfina, 1.005 m; Campi Flegrei, Vesuvio 1.227 m) o sedimentaria, come i Monti Lattari (1.443 m) nella Penisola Sorrentina.

Una fascia interna montuosa, dove l'Appennino Campano, scendendo verso il mare, si frammenta in massicci disordinati, isolando dalle influenze climatiche del Mar Tirreno le pianure beneventane ed avellinesi con l'effetto di schermo creato dai Monti Picentini (Monte Cervialto, 1.809 m) e dal Monte Taburno (1.393 m).

Al confine con il Molise si eleva, imponente sulla pianura, il gruppo del Matese, con il Monte Miletto (2.050 m).

Strette tra l'Appennino Campano e quello Sannita si trovano le due regioni del Sannio e dell'Irpinia.

La Campania, specie nella parte costiera fu, in epoche lontane, caratterizzata da intense manifestazioni vulcaniche.

Una sparsa moltitudine di bocche e di crateri eruttava lava, lapilli, cenere e pomici.

Questo materiale, mentre andava formando poderosi coni vulcanici, si depositava sul terreno circostante, rendendo la pianura campana molto fertile.

Gli altri vulcani presenti nel territorio campano sono: Epomeo (nell'isola di Ischia), Roccamonfina a Campi Flegrei, che possono considerarsi definitivamente spenti.

Permangono invece molti fenomeni vulcanici secondari.

Nei Campi Flegrei, ad esempio, si hanno le cosiddette "fumarole", che emettono vapore acqueo e idrogeno solforato insieme con anidride carbonica (la solfatara di Pozzuoli emana vapore acqueo e gas ad una temperatura di 162 gradi).

Ad Agnano si ha l'emissione di acque termali, e così pure dal Roccamonfina.

I fenomeni vulcanici più famosi e violenti sono senza dubbio quelli dovuti al Vesuvio, attualmente in fase di quiete.

La sua prima eruzione ricordata dalla storia è quella terribile del 79 d.C. che seppellì le città di Pompei, Stabia ed Ercolano.

Altre tremende eruzioni si verificarono nel 1631 e nel 1794, quando fu quasi sommersa Torre Annunziata.

L'ultima eruzione del vulcano risale al 1944.

Comunque le eruzioni maggiori del Vesuvio storicamente conosciute sono un centinaio.

All'attività vulcanica si collega l'attività sismica della zona, che fa della Campania una delle zone d'Italia più soggette a terremoti.

Altro fenomeno, collegato al vulcanismo della Campania, è il bradisismo, che interessa in particolare la cittadina di Pozzuoli.

Il fenomeno consiste in un lento movimento della crosta terrestre che s'innalza e si abbassa.

Queste oscillazioni sono dovute alla presenza di magma liquido nel sottosuolo dei Campi Flegrei.

I fiumi principali della Campania sono il Volturno e il Sele.

Il Volturno nasce nel Molise dal Monte della Rocchetta e sfocia nel Tirreno a Nord di Napoli, dopo un percorso di 175 km.

È il settimo fiume italiano per lunghezza e si può considerare il fiume più importante dell'Italia meridionale.

Il Sele nasce da Capo Sele e sfocia nel Tirreno a Sud di Salerno dopo un percorso di 73 km.

Affluenti del Sele sono il Calore e il Tanagro, che nascono entrambi dal monte del Cilento.

Dalle sorgenti del Sele parte l'acquedotto pugliese.

Altro fiume di una certa importanza è il Garigliano, che segna il confine con il Lazio.

Su quasi tutto l'Appennino Campano vi è grande scarsità d'acqua; tuttavia i fiumi della Campania sono sempre alimentati.

Ciò dipende dal fatto che le precipitazioni vengono quasi totalmente assorbite dal terreno calcareo, di cui sono ricche le montagne; l'acqua, attraverso grotte, caverne e inghiottitoi scompare nell'interno della montagna, per poi venire restituita per mezzo di sorgenti che si trovano alla base dei monti.

Nella Campania non si trovano grandi laghi; i piccoli esistenti hanno svariate origini.

Vi sono laghi costieri (Lago Lucrino o Maricello, Lago del Fusaro, Lago di Patria), che sono costituiti da lagune costiere generalmente comunicanti col mare.

I laghi craterici sono invece formati dai crateri di antichi vulcani: di questo tipo è il Lago d'Averno, nei Campi Flegrei, profondo 36 metri.

Le sue acque presentano un singolare colore cupo a causa della fittissima vegetazione che ricopre le sue sponde.

Gli antichi immaginavano che presso le sue rive fosse situato l'ingresso al mondo degli Inferi.

Sono da ricordare infine i laghi di origine carsica, cioè laghi privi di emissari, che scaricano le loro acque attraverso inghiottitoi sotterranei.

Di questo tipo sono il Lago Laceno e il Lago del Maltese, il più importante lago carsico italiano, la cui superficie oscilla dai 5 ai 6,5 kmq a seconda della portata dell'acqua dell'emissario.

Data la natura calcarea del terreno, vaste zone della Campania presentano parecchie sacche (falde freatiche di acque sotterranee, accortamente sfruttate per l'irrigazione dei campi tramite un sistema di pozzi.

Per quanto riguarda il clima, lungo il litorale è molto mite d'inverno e caldo ma ventilato d'estate. Anche nell'interno è piuttosto mite e poco piovoso, salvo nelle zone più elevate.

L'imponente cono vulcanico del Vesuvio

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

L'ECONOMIA

La Campania è ancora una regione prevalentemente agricola, anche se lo sviluppo industriale ha fatto notevoli progressi. I prodotti più importanti della regione vengono dall'agricoltura e precisamente dalla frutticoltura e dall'orticoltura. La fascia costiera, che va dal golfo di Gaeta e quello di Salerno, è una zona agricola molto fertile. L'abbondante produzione agricola di questa fascia è dovuta alla concomitanza di alcuni fattori: l'origine vulcanica del terreno, il clima mite e la buona irrigazione. Quest'ultima è infatti favorita dal fatto che la falda freatica, alimentata dall'acqua piovana immagazzinata dai rilievi calcarei, è situata a poca profondità ed è quindi facilmente raggiungibile. Le colture arboree ed arbustive sono presenti principalmente nelle zone collinari della Costa Amalfitana, della Penisola Sorrentina, di Capri e Ischia. A riprova della fertilità di questi terreni troviamo la Campania al primo posto nella produzione nazionale per quel che riguarda ciliegie, albicocche, nocciole, noci e fichi; al secondo posto per la produzione di pesche, susine, fragole e limoni; è inoltre la terza produttrice nazionale di arance. Nella pianura si coltiva soprattutto uva da tavola, ma dalle pendici del Vesuvio, anch'esse coltivate a vite, si traggono alcuni vini di pregio, come il Lacrima Christi. Lungo la fascia costiera e nella pianura circostante Salerno e Nocera (inferiore) e Nocera (superiore) si concentrano le coltivazioni intensive di ortaggi e legumi. La fertilità del terreno fa sì che la Campania occupi i primi posti nella produzione italiana con cavolfiori, fagioli, piselli, cipolle, cavoli, finocchi. Inoltre fornisce più di un quarto del raccolto nazionale di pomodori e patate. Nella produzione campana trovano posto anche alcune piante industriali, come il tabacco e la canapa. Nell'interno i terreni non sono più così ricchi, eccetto per l'olivicoltura, che dà buone risorse a livello nazionale.L'allevamento del bestiame vede al primo posto gli ovini e i caprini; seguono i bovini, che danno vita ad un'industria casearia abbastanza sviluppata e nota soprattutto per la produzione di provole e mozzarelle di latte di bufala. Anche la pesca rappresenta una discreta risorsa per la regione. I maggiori porti pescherecci sono quelli di Torre Annunziata, Torre del Greco e Pozzuoli; oltre al pesce è notevole anche l'allevamento di mitili. Nella Campania è presente oggi una gamma molto ampia di industrie: da quella manifatturiera a quella estrattiva, da quella ad alta tecnologia a quella a conduzione familiare. Data la ricchezza dei prodotti agricoli, è facile capire come le industrie alimentari abbiano assunto un notevole sviluppo. In questo settore numerose sono le industrie che, sfruttando l'abbondante produzione locale, operano nella conservazione e lavorazione della frutta, degli ortaggi e del pesce. Devono invece ricorrere ad approvvigionamenti esterni le molteplici industrie per la macinazione di cereali e la pastificazione. In Campania, specialmente di recente, si è discretamente sviluppata anche l'industria siderurgica: stabilimenti sorgono a Bagnoli, Napoli, Casoria, Torre Annunziata. Ancora a Napoli, che del resto è il maggiore centro industriale della regione, è sviluppata l'industria della metallurgia, del piombo e dell'alluminio, nonché l'industria meccanica. Per quest'ultima, e più specificatamente per i cantieri navali, si segnala Castellammare di Stabia, mentre per l'industria automobilistica va ricordata Pomigliano d'Arco, che è anche uno dei maggiori centri italiani di costruzioni aeronautiche. Cementifici si trovano invece a Caserta e Salerno, mentre le cittadine di Forni e Vietri sul Mare vantano alcune vetrerie. Va inoltre segnalata l'industria chimica, presente a Bagnoli e a Napoli, dove si accentrano anche l'industria del pellame, mobilifici, cartiere e manifatture di tabacchi. La Campania vanta ancora alcune attività artigianali che, pur a carattere regionale, assumono una notevole importanza, come la lavorazione del corallo, l'intreccio della paglia, la fabbricazione di strumenti musicali (chitarre, mandolini, ecc.). Date le caratteristiche paesaggistiche e climatiche della regione, specialmente della zona costiera, è facile capire come il turismo rappresenti uno degli elementi più importanti della vita regionale. I numerosi turisti, tra cui molti stranieri, che giungono ogni anno in Campania sono richiamati dalle bellezze naturali di Ischia, Capri e della Costa Amalfitana, dall'interesse archeologico di Pompei ed Ercolano, dal patrimonio artistico di Napoli e delle altre città campane. Napoli è inoltre lo scalo ideale e il punto di transito delle comunicazioni tra il Centro-Italia e la Sicilia, fatto questo che serve ad incrementare ulteriormente il numero di turisti.

CENNI STORICI

Il nome Campani è antichissimo. Si ritrova infatti su monete coniate a Capua, città fondata dagli Osci, molto prima dell'arrivo dei Romani. La regione che costituisce la Campania attuale era abitata fin dal periodo paleolitico. Molto più tardi, mentre nella zona montuosa interna venivano ad insediarsi le popolazioni italiche dei Sanniti e ei Lucani, lungo le coste accoglienti si stabilirono gli Etruschi e i Greci. Questi ultimi esercitarono con la loro colonizzazione un'influenza enorme sulla regione campana, traccia che rimarrà attraverso i secoli. Le città di Pozzuoli, Napoli, Velia, Paestum, Cuma hanno tutte un'origine greca. I Romani iniziarono la loro colonizzazione nel 343 a.C.; Miseno, nei pressi di Pozzuoli, divenne la loro più grande base navale militare, Baia diventò la città balneare e termale più raffinata dell'antichità e Pozzuoli non tardò ad imporsi come il maggior porto mercantile del Mediterraneo, superiore alla stessa Napoli. Già da allora la Campania veniva scelta come luogo ideale di vacanze da molti patrizi romani, che fecero costruire le loro sontuose ville intorno al golfo napoletano. L'isola di Capri venne addirittura eletta a domicilio preferito dall'imperatore Tiberio. Crollato l'Impero Romano, la regione venne devastata dalle guerre tra Goti e Bizantini. Nel 570 d.C. la Campania cadde sotto il dominio dei Longobardi, ai quali si deve la creazione del ducato di Benevento (la fondazione della città risale invece a tempi anteriori a quelli romani).Circa due secoli più tardi, verso il 700 d.C., sorse il Ducato di Napoli, e il secolo seguente vide l'inizio della fortuna delle città marittime della regione. Sorrento, Napoli e soprattutto Amalfi furono delle potenze marine che si opposero lungamente alle scorrerie dei Saraceni. Poco dopo il Mille la regione vide l'insediarsi dei Normanni, che stabilirono a Salerno uno dei loro centri maggiori. Verso l'inizio del XIII sec. la Campania venne a far parte del regno di Federico II di Svevia. Fu dato nuovo impulso alle attività agricole e industriali e Napoli ebbe la sua prima università. Gli Angioini e gli Aragonesi, che si succedettero nel dominio della regione, favorirono soprattutto lo sviluppo della cultura e dell'arte. Dal 1442 al 1503, periodo in cui governarono gli Aragonesi, Napoli fu sede di una delle più sfarzose corti d'Europa. Dal 1503 al 1707 la Campania si venne a trovare sotto la dominazione spagnola. La regione declinò paurosamente sotto il suo malgoverno e la sommossa popolare guidata da Masaniello fu il culmine del malcontento generale. Dal 1707 al 1734 vi fu la dominazione austriaca, che non cambiò molto le cose; ma nel 1734, durante la guerra di successione polacca, Carlo di Borbone (imparentato con la casa regnante di Spagna) riuscì a sostituirsi agli Austriaci. Il sovrano borbonico abbellì di nuovi e sontuosi edifici la città di Napoli; fece costruire una splendida reggia a Caserta, ma si curò ben poco delle miserevoli condizioni in cui si trovavano le popolazioni, soprattutto quelle contadine. Neppure i suoi successori cercarono di porre rimedio a questo stato di cose. Dopo la troppo breve parentesi della Repubblica Partenopea del 1799 e della conseguente sovranità napoleonica (1806-1815), il Congresso di Vienna assegnò nuovamente la Campania ai Borboni. Questi seguirono fedelmente la politica di repressione dell'Austria e nella regione scoppiarono numerose rivolte di carattere mazziniano, che però non ebbero successo. La sua dominazione borbonica ebbe termine soltanto nel 1860-61 con la vittoriosa spedizione dei Mille. In quell'anno la Campania venne a far parte del Regno d'Italia e da allora la sua storia si identifica con quella della Nazione italiana.

LE CITTÀ

Napoli

Capoluogo della Campania, Napoli (940.940 ab.), si estende ad anfiteatro su un golfo naturale, fra i Campi Flegrei e il Vesuvio. È la città più importante dell'Italia meridionale dal punto di vista economico e industriale. Primario nodo stradale, autostradale e ferroviario, Napoli ha un'intensa attività commerciale. Fra le principali industrie sono quelle della trasformazione di materie prime pesanti (raffinerie di petrolio, acciaierie, cementifici), delle costruzioni ferroviarie e aeronautiche, dell'automobile, i cantieri navali, i cotonifici e le industrie meccaniche, di precisione, chimiche, farmaceutiche, alimentari, dolciarie, le manifatture di tabacco e le fabbriche di strumenti musicali. Antica è la tradizione dell'artigianato e della lavorazione della filigrana, dei cammei, del corallo e della tartaruga.STORIA.

Nel VII sec. alcuni coloni greci fondarono la città di Partenope sul monte Echia (oggi vi è il quartiere di Pizzofalcone). La sua posizione inespugnabile (affacciata per tre lati sul mare e separata dall'entroterra da un vallone) non ne permise l'espansione e allora venne fondata la città di Neapolis su un'altura digradante verso il mare. La vicinanza al porto permise a Neapolis di diventare in breve tempo la città più importante della Campania. Nel 328 a.C. si alleò a Roma e durante l'Impero fu economicamente florida e divenne famosa sia come centro culturale, sia per le bellezze naturali diventando il luogo di villeggiatura favorito dei nobili romani. Dopo le invasioni barbariche e la riconquista bizantina, la città accrebbe la sua potenza fino a rendersi indipendente: fu infatti la capitale del Ducato di Napoli (763-1139) finché questo non venne annesso al Regno normanno (1139). Arresasi agli Svevi nel 1194, Napoli rimase un importante centro culturale (nel 1224 Federico II fondò l'Università) ed economico. Durante la dominazione angioina (1266-1442) divenne capitale del Regno e tale rimase sotto gli Aragonesi che la conquistarono dopo un lungo assedio (1141-1442). Alla fine del XV sec. passò ai viceré spagnoli e sotto il loro regime (1503-1707) divenne una metropoli d'importanza e fama internazionali. Nel XVII sec. i problemi e i contrasti economico-sociali che erano rimasti a lungo latenti si aggravarono anche a causa della pesante tassazione e sfociarono nella rivolta popolare di Masaniello (1647) che fu repressa ferocemente. Ai viceré succedettero gli Austriaci sino al 1734, quando salì al trono il figlio del re di Spagna, Carlo III di Borbone. Carlo e il suo successore Ferdinando IV diedero nuovo impulso alla città intraprendendo alcune riforme. Alla fine del XVIII sec., sull'onda della Rivoluzione Francese venne istituita la Repubblica Partenopea (1799) a cui seguì l'occupazione francese (1806-1815) sotto la quale la città ebbe una nuova amministrazione. Dopo la caduta di napoleone e il Congresso di Vienna, ritornarono i Borboni che continuarono a promuovere lo sviluppo di Napoli. La città partecipò attivamente ai moti risorgimentali del 1820, 1821 e 1848. Conquistata da Garibaldi il 7 settembre 1860, entrò nel Regno d'Italia. Durante la seconda guerra mondiale subì gravi danni a causa dei bombardamenti e nel settembre 1943 insorse contro l'occupazione tedesca (25-28 settembre, le "quattro giornate di Napoli").

ARTE.

Della città greca restano solo alcune tratti delle mura (V sec.) e al periodo romano risalgono i resti del teatro, del tempio dei Dioscuri e delle terme. Testimonianze dell'epoca paleocristiana sono le catacombe di San Gennaro (II sec. d.C.), la basilica di Santa Restituta (IV sec.), oggi incorporata nel Duomo come il battistero di San Giovanni in Fonte (V sec.) e le chiese di San Gennaro extra-moenia (V sec.), San Giorgio Maggiore (IV-V sec.) e San Giovanni Maggiore (VI sec.). I Normanni costruirono Castel Capuano (1165) ed eressero il Castel dell'Ovo sulle rovine di una villa angioina. Durante la dominazione angioina venne costruito il Castel Nuovo, detto anche Maschio Angioino, destinato a essere la nuova reggia, ma anche a difendere ulteriormente il porto (1279-82). Con l'arrivo di maestri francesi si diffuse lo stile gotico che ha la sua massima realizzazione nelle chiese di San Lorenzo Maggiore (1267), Santa Chiara (1310-1328), Santa Maria Donnaregina (1300), San Giovanni a Carbonara (1343) e nel Duomo (1294-1323). Queste chiese custodiscono originali realizzazioni artistiche, come il chiostro delle Clarisse di Santa Chiara, rivestito di mattonelle maiolicate vivacemente colorate raffiguranti vari soggetti e paesaggi; preziose reliquie, come il cranio e il sangue di San Gennaro nel Duomo, e opere d'arte come il sepolcro di Caterina d'Austria (San Lorenzo Maggiore) e quello della Regina Maria d'Ungheria (Santa Maria Donnaregina). L'arrivo degli Aragonesi coincide con l'inizio del Rinascimento (XV sec.). Alfonso I d'Aragona fece ricostruire il Castel Nuovo secondo lo stile rinascimentale e ne aumentò le fortificazioni. L'architettura rinascimentale si impose grazie all'opera di architetti come Giuliano da Maiano (Porta Capuana, 1484) e Francesco di Giorgio Martini e di scultori come Francesco Laurana e Niccolò dell'Arca.

Le chiese di Sant'Anna dei Lombardi e di Santa Caterina a Formello sono le testimonianze artistiche più complete di questo secolo. Nel secolo successivo, il viceré spagnolo Pedro de Toledo intraprese una vistosa modificazione della struttura della città costruendo una nuova cinta muraria che consentì l'ampliamento della superficie urbana. Nei secc. XVII e XVIII Napoli fu un importante centro artistico e culturale: si formò infatti una nuova tradizione sia nel campo della pittura sia in quello dell'architettura. Determinante fu l'influenza di Caravaggio, che soggiornò nella città agli inizi del XVII sec. Fra le chiese costruite nel 1600 ricordiamo la Certosa di San Martino, che è una delle migliori espressioni del barocco napoletano e che custodisce alcuni fra i capolavori della pittura secentesca napoletana (Deposizione di M. Stanzione, 12 Profeti di Ribera, una serie di affreschi di B. Caracciolo). Nel XVIII sec., accanto al Barocco (Santa Maria di Caravaggio, chiesa della Concezione di Montecalvario; chiesa della Nunziatella, San Michele) si affermò uno stile architettonico più classico e composto con la costruzione del Teatro San Carlo e della Reggia di Capodimonte, oggi sede di Musei e Gallerie. Il ritorno dei Borboni (1734) diede nuovo impulso alla città: costruzione delle ville della zona vesuviana, dell'Albergo dei Poveri, del Foro Carolino, risistemazione del porto e della viabilità; realizzazione delle prima manifatture (fabbrica di porcellane di Capodimonte). Durante il regno di Gioacchino Murat vennero istituiti l'Orto botanico, l'Osservatorio Astronomico, il Campo di Marte. Dopo la Restaurazione i Borboni eressero la chiesa di San Francesco da Paola (1817) in ringraziamento per aver conquistato il regno. In questo periodo vennero inoltre compiute opere di ristrutturazione e abbellimento (costruzione del palazzo dei ministeri, della villa Reale e della Villa Floridiana; completamento e apertura di nuove strade).

Scalinata di Capodimonte (Napoli)

Viaggio tra le bellezze del capoluogo campano

Napoli: suggestiva panoramica notturna della città

Visita alle cave sotterranee di Napoli

Il museo della Scienza e della Tecnologia di Bagnoli

LA PROVINCIA.

La provincia di Napoli (3.092.858 ab.; 1.171 kmq) è una delle più piccole d'Italia, ma è quella con la più alta concentrazione di abitanti. Il territorio, che occupa un terreno di origine vulcanica, molto fertile, comprende la regione attorno al golfo di Napoli, le isole dell'Arcipelago Campano e parte della Penisola Sorrentina. Risorsa principale è l'agricoltura: produzione di vini pregiati, coltivazione di ortaggi, frutta, canapa, agrumi, olivi. Fra le industrie ricordiamo quelle navali, tessili e alimentari. Altre importanti risorse sono il turismo e la pesca. Fra i centri principali ricordiamo Afragola, Castellammare di Stabia, Portici, Pozzuoli, Resina, Torre Annunziata, Torre del Greco.

Luoghi d'interesse

La Certosa di San Martino

La Certosa di San Martino fu fondata nel 1325 da Carlo duca di Calabria, che la volle in una posizione dominante sulla città, accanto al castello di Belforte (Castel Sant'Elmo). La prima soluzione era una grandiosa costruzione gotica di cui rimangono oggi pochi elementi (tra cui alcune aperture con archetti in stile catalano), a causa della radicale ristrutturazione in stile barocco del Seicento, cui parteciparono tutti i grandi artisti napoletani del tempo, sotto la direzione di Cosimo Fanzago. La chiesa, di tipico stampo barocco, si caratterizza per decorazioni pittoriche di Solimena, Vaccaro, Luca Giordano, Ribera e per gli interventi architettonici e scultorei dello stesso Fanzago; notevoli sono il coro, le cappelle laterali e la sala del tesoro. Un esempio splendido dell'arte napoletana secentesca è costituito dal Chiostro Grande, che presenta colonne di ordine dorico-toscano, il cimiterino dei monaci certosini (con le bianche balaustre marmoree sormontate da teschi scolpiti), le statue del loggiato, i busti dei santi certosini sui portali, il finto pozzo nel centro. Un chiostro più piccolo, detto Chiostro dei Procuratori, costituisce la via di accesso ai giardini e alle sale del Museo Nazionale; ha le stesse proporzioni del Chiostro Grande, e ha al centro un pozzo, opera di Felice de Felice. Il quarto, cioè l'appartamento, del Priore fu decorato da celebri pittori napoletani e dotato di un bel pavimento in cotto e maiolica; il monastero fu soppresso nel 1806 dai Francesi e all'abbandono dei certosini le opere lì custodite furono acquisite dallo Stato. Oggi la Certosa ospita il Museo Nazionale di San Martino, dedicato alla storia cittadina e con una ampia, suggestiva, esposizione di presepi della scuola napoletana. I giardini della Certosa scendono dalla sommità di San Martino lungo la collina del Vomero, per arrivare all'altezza del corso Vittorio Emanuele.La Reggia di Capodimonte

La Reggia di Capodimonte fu voluta, per la città di Napoli, dal sovrano Carlo III di Borbone, che intendeva con essa impreziosire la sua vasta riserva di caccia sulla verde collina di Capodimonte. La costruzione del palazzo, progettato da Giovanni Antonio Medrano, cominciò nel 1738 e durò 20 anni. Al completamento della costruzione, Carlo III vi trasferì la preziosa collezione Farnese, ereditata dalla madre. Alla morte del sovrano, il suo successore Ferdinando IV incaricò l'architetto Fuga di ampliare la reggia e risistemare il parco, con l'importante contributo di specialisti provenienti dal Real Orto Botanico; nel corso del decennio francese, le opere d'arte furono spostate nell'edificio dell'attuale Museo Nazionale, e la Reggia divenne residenza di Gioacchino Murat, per poi tornare a ospitare Ferdinando al suo ritorno sul trono napoletano. In questo periodo, i vasti cortili e gli ampi saloni furono ulteriormente arricchiti e il palazzo assunse la sua fisionomia definitiva. Sotto i Savoia, la Reggia di Capodimonte rivestì il duplice ruolo di residenza e museo, per poi assolvere dal 1950 (anno di istituzione del Museo Nazionale di Capodimonte) solo quest'ultima funzione, ospitando collezioni di arte medioevale e moderna e il ritorno della collezione Farnese. La Reggia è visitabile nei suoi saloni (che ospitano gli antichi arredi, la pinacoteca, collezioni di porcellane e oggetti preziosi), nei cortili e nel vasto parco.Castel dell'Ovo

Il Castel dell'Ovo sorge sull'isolotto tufaceo dell'antica Megaride (su cui la leggenda vuole che fosse approdata, sfinita, la sirena Partenope, che avrebbe dato il nome alla città antica), poi collegato alla terraferma, sul quale il patrizio romano Lucullo fece erigere per sé una fastosa ed enorme villa (il Castrum Lucullanum). Intorno alla fine del V sec., l'area divenne sede di un monastero di monaci basiliani, di cui rimane l'antica chiesa. In periodo ducale, vi fu costruito un fortilizio, e nel XII sec. vi si stabilirono i Normanni, che fecero ampliare e rinforzare la fortificazione. Un ulteriore rafforzamento fu realizzato dagli Svevi. Nel XIV sec. si diffuse l'attuale denominazione, per la quale vi sono due teorie: l'una la riferisce alla pianta particolare del castello, l'altra, più accreditata, fa risalire il nome al poeta Virgilio, che vi avrebbe nascosto un uovo, alla sopravvivenza del quale sarebbe stata legata la sopravvivenza del bastione. L'aspetto attuale del Castel dell'Ovo è quello determinato dalla ristrutturazione operata nell'epoca vicereale, dopo i danni subiti nell'assedio del 1503. Alla fine del 1800, al di fuori della cinta muraria, venne realizzato un piccolo borgo di pescatori, l'attuale Borgo Marinari. La passeggiata all'interno del castello è molto suggestiva; si consiglia di visitare la Sala delle Colonne, forse refettorio nell'antico monastero, e il Museo di Etnopreistoria del Club Alpino Italiano. Salendo alla terrazza superiore, si gode un bel panorama della città e dei dintorni.Maschio Angioino

Il Maschio Angioino, o Castel Nuovo, sorge nel mezzo dell'ampia Piazza Municipio, al lato dei giardini del Palazzo Reale e a pochi passi dal porto di Napoli. Il castello, caratterizzato da cinque possenti torrioni cilindrici, fu eretto tra il 1279 e il 1282 su progetto affidato da Carlo I d'Angiò a un architetto francese. La seconda denominazione, quella di Castel Nuovo, gli fu attribuita in seguito agli integrali lavori di rifacimento commissionati da Alfonso d'Aragona dopo la sconfitta dei Francesi, e il passaggio della città in mano spagnola: artisti catalani e fiorentini ampliarono e fortificarono la struttura, abbassando le torri e inspessendo le mura (l'aspetto originario è oggi visibile solo nella Cappella di Santa Barbara, che ospita resti di affreschi di Giotto e di suoi allievi). Di particolare rilevanza è l'arco marmoreo di accesso al castello, ideato per celebrare il successo e la potenza della dinastia aragonese, con un richiamo rinascimentale agli archi di trionfo romani. Il castello è sede della Società Napoletana di Storia Patria e del Museo Civico; la Sala dei Baroni ospita le sedute del Consiglio comunale.

Castel Capuano

Situato alla fine di via Tribunali, il più antico dei castelli napoletani prende il nome dalla vicina Porta Capuana. Fu costruito come fortezza dal sovrano normanno Guglielmo I detto il Malo intorno al 1165; subì ampliamenti e modifiche prima da parte di Federico II di Svevia e poi ad opera dei re angioini, che vi risiedettero solo saltuariamente, preferendo come dimora il neonato Castel Nuovo. Dopo questo periodo, il castello fu dimora degli Aragonesi. Nei secoli successivi, subì ripetute modifiche e restauri, fino a diventare, nel XVI sec., Palazzo di Giustizia e carcere, per volere del viceré Pedro de Toledo.Castel Sant'Elmo

Il Castel Sant'Elmo domina dall'alto la città, sorgendo nella zona di San Martino, in cima al quartiere Vomero. La posizione arroccata, l'impianto a forma di stella a sei punte e lo schema "a doppia tenaglia", che consentiva di disporre le forze difensive in posizione simmetrica, ne fecero una fortezza inespugnabile. Dalla piazza d'armi e dagli spalti si gode di una vista suggestiva del centro antico e del golfo di Napoli. Il castello sorse nel 1275, durante il Regno di Carlo I d'Angiò. In questa fase doveva avere la struttura di un palatium medievale. Roberto d'Angiò lo ampliò nel 1329, affidando l'incarico a Francesco di Vivo e Tino da Camaino. Il palatium, chiamato Belforte, era di forma quadrata, fortificato con mura e torri sul lato frontale. Nel corso della ricostruzione venne modificato con opere difensive, tanto da essere chiamato castrum Sancti Erasmi, probabilmente per la presenza di una cappella dedicata a Sant'Erasmo. La ricostruzione cinquecentesca, voluta da Carlo V e diretta da Don Pedro de Toledo, fu eseguita secondo il progetto dell'architetto Pedro Luis Escrivà di Valenza. Tra il 1538 e il 1546, il castello trovò la sua attuale configurazione. Lavori di riedificazione furono realizzati nel 1599 da Domenico Fontana (nel 1587 un fulmine aveva colpito il deposito di munizioni, distruggendo la palazzina del castellano, gli alloggi militari e la chiesa). Comunque, l'originaria struttura non è mai stata alterata né da questo né dai successivi restauri. Teatro degli ultimi atti della vita della Repubblica Napoletana del 1799, fu demanio militare fino al 1976, anno in cui ebbe inizio l'ultimo restauro, condotto dal Provveditorato alle Opere Pubbliche con l'intento di restituirlo alla città come sede di attività culturali.Il Palazzo Reale

La genesi del Palazzo Reale di Napoli risale all'epoca vicereale: ai primi del '600 i viceré spagnoli sentirono l'esigenza di una reggia ampia ed elegante che potesse ospitare sfarzosamente la corte e i sovrani nel corso dei loro viaggi in città. Il progetto fu affidato a Domenico Fontana (proveniente dalla corte papale), che si ispirò a canoni tardo-rinascimentali; successivi ampliamenti e abbellimenti si ebbero nel Settecento e nell'Ottocento. Dal 1600 al 1946 il Palazzo Reale fu la sede del potere monarchico a Napoli e nell'Italia meridionale: suoi inquilini furono dapprima i viceré spagnoli e austriaci, poi i Borbone e infine i Savoia. Dal 1919 il complesso ospita il Museo dell'Appartamento Storico e la Biblioteca Nazionale. Nella facciata si apre una serie di archi e di nicchie; all'interno di queste ultime, i Savoia fecero porre otto statue rappresentanti i più illustri sovrani delle varie dinastie ascese al trono di Napoli. Dal cortile d'onore si accede al Museo dell'Appartamento Storico, che conserva l'arredo e le decorazioni del piano nobile; incantevole è lo scalone di ingresso del palazzo, rivestito di marmi e stucchi e molto interessanti sono il teatrino di corte e la Cappella Reale. Suggestivi sono anche i giardini, mentre di fondamentale importanza culturale è la ricchissima Biblioteca Nazionale, ospitata nella parte posteriore del complesso.Galleria Umberto I

L'edificazione della bellissima Galleria Umberto I avvenne in un contesto di ristrutturazione edilizia e bonifica territoriale resesi necessarie in seguito all'epidemia di colera del 1884. Tra le aree interessate, rientrava quella di Santa Brigida, per cui vinse il progetto di Emanuele Rocco, che prevedeva l'edificazione di quattro ampi edifici, collegati e impreziositi da una grande galleria in ferro e vetro larga 15 m, progettata dall'ingegner Paolo Boubée. Le vetrate formano quattro bracci, che si intersecano in corrispondenza di una ampia cupola. Dei quattro ingressi alla galleria, il più valorizzato è quello che fronteggia il Teatro San Carlo, con un porticato leggermente arcuato, che forma un piccolo slargo, e una facciata enfatizzata con statue di marmo e nicchie. La galleria venne inaugurata ufficialmente il 10 novembre 1892 e divenne tra fine '800 e inizio '900 il centro artistico e mondano della città. Dopo una fase di decadenza nel periodo tra le due guerre, oggi è un ampio ed elegante salotto cittadino.Teatro San Carlo

Il teatro dell'opera di Napoli, dedicato a San Carlo, è uno dei teatri lirici più antichi al mondo. Si trova nell'omonima via, in corrispondenza di uno dei lati del Palazzo Reale e di fronte all'ingresso principale della Galleria Umberto I. Il teatro fu fatto costruire nel 1737 per volere di Carlo I di Borbone, in sostituzione del vecchio teatro di San Bartolomeo, e venne inaugurato nel giorno di San Carlo di quello stesso anno, con un'opera del Metastasio. Il progetto originario era degli architetti Medrano e Carasale ma, in seguito all'incendio del 1816, il teatro fu ricostruito da Niccolini, a cui si devono anche la facciata, la loggia e l'atrio. Il San Carlo è il teatro italiano più grande d'Italia per capacità; la sala è caratterizzata da sei piani, con 184 palchi, e, in posizione centrale, lo splendido palco reale, sormontato dalla corona del Regno delle Due Sicilie. Dal 1812 ospita la Scuola di Ballo del Teatro San Carlo.Salerno

La città di Salerno (135.818 ab.) si trova nella parte più interna e settentrionale dell'ampia insenatura del golfo di Salerno, alla foce del fiume Irno. È un attivo centro commerciale (prodotti ortofrutticoli e della pesca, tabacco, cereali), industriale (pastifici, molini, industrie conserviere, enologiche, tessili, meccaniche e metalmeccaniche, della ceramica, cantieri navali, manifattura di tabacchi) e un importante nodo stradale e ferroviario. Altra risorsa è il turismo.STORIA.

La colonia romana di Salernum venne occupata dai Bizantini nel 552 e circa un secolo dopo dai Longobardi che la annetterono al Ducato di Benevento (646). Nell'840 la città si staccò dal Ducato e divenne capitale del Principato di Salerno che rimase indipendente fino al 1077, quando venne conquistato dai Normanni. Durante l'XI sec., Salerno raggiunse il culmine della sua importanza economica, politica e culturale (fu infatti sede della più importante scuola di medicina dell'epoca, la Scuola Salernitana). Nel XII sec. si oppose agli Svevi e iniziò un lento declino. Nei secoli seguenti fu feudo degli Orsini, dei Colonna e dei Sanseverino finché gli Spagnoli non l'affrancarono (1550). Nel 1860 fu annessa al Regno d'Italia. Durante la seconda guerra mondiale fu teatro dell'operazione Avalanche (meglio conosciuta come sbarco di Salerno), effettuata da truppe alleate anglo-americane che sbarcarono nella piana del Sele per arrestare la ritirata delle truppe tedesche (settembre 1943).

ARTE.

Nella città vecchia, che conserva l'impianto medievale con strade molto strette e tortuose, si trovano pregevoli edifici monumentali fra cui spicca il Duomo in stile arabo-normanno, fondato da Roberto il Guiscardo. Nel 1081 fu inaugurata la cripta e nel 1084 la chiesa venne consacrata dal papa Gregorio VI. Il duomo presenta una pianta di tipo basilicale composta da tre navate longitudinali, un transetto e un quadriportico. L'aspetto attuale corrisponde per ampia parte alla ristrutturazione barocca, avviata dopo il terremoto del 5 giugno 1688 su progetto dell'architetto napoletano Arcangelo Guglielmelli, modificato e completato dall'architetto romano Carlo Buratti. L'ingresso attuale ha modificato quello medievale con la coppia scultorea del leone e della leonessa. L'atrio è circondato da un porticato, retto da 28 colonne di spoglio con archi a tutto sesto rialzato, arricchito su tutti i lati da una serie di sarcofagi romani. Sul lato meridionale sorge un alto campanile della metà del XII sec. Le cappelle laterali risentono della cultura barocca con quadri settecenteschi di buona fattura come il San Gennaro di Francesco Solimena e la Pentecoste di Francesco De Mura. Non mancano opere di altre epoche, come la statua gotica della Vergine col Bambino del XIV sec. e il monumento funebre della Regina Margherita di Durazzo del Baboccio. Nella navata centrale si possono ammirare i celebri amboni degli ultimi decenni del XII sec., decorati con sculture e mosaici di ambito siciliano. Da ammirare nel transetto il pavimento a mosaico dei primi decenni del XII sec., i mosaici delle absidi laterali e il sepolcro del papa Gregorio VII. Interessante è anche il Museo Provinciale Archeologico, istituito nel 1927. Dal 1964 si colloca nel complesso di San Benedetto. Il museo accoglie una ricchissima documentazione dall'intera provincia in un arco cronologico che va dalla preistoria alla tarda età imperiale romana.

LA PROVINCIA.

La provincia di Salerno (1.089.770 ab.; 4.922 kmq) occupa la parte meridionale della Campania e si estende su un territorio prevalentemente collinoso e montuoso anche se non mancano le pianure. La più importante risorsa della provincia è l'agricoltura (cereali, vini, tabacco, patate, olio, agrumi, pomodori), ma non mancano l'allevamento (ovini e bovini) e le industrie (molini, pastifici, oleifici, zuccherifici, caseifici, industrie tessili, metalmeccaniche, dell'abbigliamento e delle confezioni). I centri principali sono Angri, Battipaglia, Cava dei Tirreni, Eboli, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Pagani, Sarno, Scafati.

Caserta

La città di Caserta (79.488 ab.), situata nella pianura campana (Terra di Lavoro), è un importante nodo di comunicazioni ferroviarie e stradali e uno dei principali centri agricoli della regione per la produzione di ortaggi, frutta, granoturco, canapa, tabacco, vino, olio e barbabietole. Fra le industrie ricordiamo quelle alimentari, enologiche, chimiche e le vetrerie.STORIA.

Fondata dai Longobardi con il nome di Casamirta (VIII sec.), Caserta fu feudo delle famiglie Ratta, Acquaviva, Caetani di Sermoneta. Nel XVIII sec. venne ceduta ai Borboni e Carlo VII fece edificare nei pressi della città una grandiosa reggia attorno alla quale si sviluppò il centro di Caserta Nuova. Nel 1860 entrò a far parte del Regno d'Italia.

ARTE.

Il borgo medievale di Caserta Vecchia, posto su un colle (400 m s/m.) da cui si domina la pianura, conserva la bella Cattedrale, frutto della fusione di diversi stili architettonici. I lavori di costruzione del duomo iniziarono nel 1129, sotto l'episcopato di Rainulfo, e terminarono nel 1164. L'impostazione formale risale, quindi, all'epoca medioevale. La chiesa, con pianta a croce latina, ha due ingressi posti su due lati. La facciata presenta tre portali e una navata centrale che si eleva sulle minori; è realizzata con tufo lavico, così come le pareti delle navate laterali. Il campanile fu costruito nel 1234 dal vescovo Andrea. Il monumento più importante della città è la Reggia, imponente struttura realizzata tra il 1752 e il 1774 da Luigi Vanvitelli, su incarico del re Carlo di Borbone, desideroso di far costruire un palazzo che potesse competere con le grandi residenze dei sovrani europei. La Reggia è uno degli edifici più grandiosi d'Italia: ha 1.200 stanze, 1.970 finestre e 34 scale interne. Durante il Regno di Ferdinando IV ospitava la corte in primavera e in estate ed era spesso teatro di feste, ricevimenti e battute di caccia; divenne poi la dimora preferita di Ferdinando II. Durante la seconda guerra mondiale il palazzo fu gravemente danneggiato dalle bombe e poi restaurato. Di grande interesse sono: la Cappella Palatina, ispirata alla cappella della reggia di Versailles; gli Appartamenti Reali con il Salone degli Alabardieri, il Salone delle Guardie, il Salone di Alessandro; l'Appartamento Nuovo con la Sala di Marte, la Sala di Astrea e la Sala del Trono; la Sala del Re. La Reggia ospita anche una pinacoteca. Molto suggestivo e sfarzoso il parco in cui la Reggia è immersa, con piante esotiche, un piccolo lago e bellissime fontane, alimentate dall'acquedotto Carolino appositamente progettato da Vanvitelli.

LA PROVINCIA.

La provincia di Caserta (879.342 ab.; 2.639 kmq) comprende quasi tutto il bacino del Volturno e parte della fertilissima Terra di Lavoro intensamente coltivata. Fiorente è l'attività agricola (cereali, patate, canapa, pomodori, legumi, ortaggi e frutta). Altra risorsa importante è l'allevamento di ovini e bufali nella zona di Capua e nel bacino del Volturno. Fra le attività industriali ricordiamo le industrie molitorie, i pastifici, le fabbriche di conserve alimentari, le manifatture di tabacco e i canapifici. Centri principali sono Aversa, Capua, Maddaloni, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca.

Cattedrale di San Michele a Caserta Vecchia

Veduta aerea della reggia e della città di Caserta

Avellino

La città di Avellino (56.993 ab.), situata nel cuore dell'Irpinia, è capoluogo di una provincia soggetta a fenomeni sismici, in cui l'agricoltura è prevalente. Centro amministrativo e mercato agricolo, possiede anche una discreta attività industriale, con aziende di piccole dimensioni (della pelle, del legno, alimentari, edilizie).STORIA.

Fondato dagli Abellinati, tribù degli Irpini, l'antico villaggio di Abellinum fu sottomesso dai Romani nel 265 a.C. Distrutta dai Longobardi, Avellino fu ricostruita e fece parte del ducato di Benevento, per poi passare a Ottone I. Oggetto di contesa tra il Papato e la dinastia sveva, fu in seguito assoggettata dagli Angioini, e infine fu inclusa nel Regno di Napoli. Fu feudo di importanti famiglie nobiliari, come i Filangieri e i Caracciolo, fino al 1844. Dopo il 1860 venne annessa al Regno d'Italia.

ARTE.

L'antico nucleo cittadino, caratterizzato da strette vie, che convergono tutte verso la centrale piazza Amendola, è raccolto intorno al Duomo, la cui costruzione fu avviata nel 1132 dal vescovo Roberto e fu portata a termine nel 1167 dal vescovo Guglielmo, che l'arricchì delle reliquie di San Modestino che ne accrebbero il prestigio. All'interno della cattedrale, sotto il pesante rivestimento dei pilastri e della decorazione di gusto neoclassico, si evince l'ariosità della primitiva struttura romanica. Oltre ai resti del Castello, sono degni di nota il Palazzo della Dogana, eretto nel Medioevo e rifatto da Cosimo Fanzago nel 1657; la Torre dell'Orologio, che si staglia in tutta la sua imponenza nel susseguirsi, per 40 metri, dei tre ordini architettonici che ripetono fantasiosi motivi barocchi; la Fontana dei Tre Cannoli, detta anche Fontana Caracciolo o di Bellerofonte, restaurata nel 1669 da Cosimo Fanzago; il Palazzo Caracciolo, realizzato nella seconda metà del XVIII sec. Tutto il centro storico è stato fortemente danneggiato dal terremoto del novembre 1980 che ha colpito l'intera Irpinia.

LA PROVINCIA.

Il territorio della provincia di Avellino (437.560 ab.; 2.792 kmq) comprende solo una parte dell'antica Irpinia. Ha carattere prevalentemente montuoso ed è costituito da sezioni dell'Appennino Campano. La principale attività economica è rappresentata dall'agricoltura. Le aziende, poco numerose, sono a livello artigianale e riguardano i settori alimentare ed edilizio. Tra i centri più importanti, anch'essi fortemente colpiti dal sisma dell'80, ricordiamo Ariano Irpino, Bisaccia, Lioni, Montemiletto, S. Angelo dei Lombardi, Solofra.

Avellino: Santuario di Montevergine

Benevento

La città di Benevento (63.086 ab.) sorge su un colle a 135 m s/m. alla confluenza dei fiumi Calore e Sabato. Si affaccia su una vasta conca circondata da monti ricchi di boschi. Grazie alla sua collocazione geografica, si trova al centro delle importanti arterie di comunicazione Caserta-Foggia e Campobasso-Salerno, che fanno della città un centro commerciale di notevole rilievo. L'agricoltura è rimasta a lungo l'attività prevalente (cereali, tabacco e frutta), accompagnata dalla silvicoltura e dall'allevamento. In epoca più recente è stato avviato un discreto sviluppo industriale, i cui settori trainanti sono quelli alimentare, meccanico e dei materiali da costruzione.STORIA.

La leggenda vuole che la città fosse fondata da Diomede; successivamente fu chiamata Maleventum dagli Irpini. In seguito alla vittoria del console romano M. Curio Dentato su Pirro (275 a.C.), il nome fu mutato in Beneventum. Dopo lo sviluppo conosciuto in epoca romana, fu distrutta dai Barbari e nel 571 fu occupata dai Longobardi. Questi ultimi ne fecero la capitale del Ducato omonimo, che si estendeva fino al litorale tirrenico. Estintasi la dinastia (1077), il Principato entrò a far parte dello Stato Pontificio. Nel Settecento, dopo un breve periodo di dominio dei Borboni, ritornò in mani pontificie. Durante il Risorgimento partecipò ai moti del 1820-21 e del 1848. Nel 1860 fu annessa al Regno d'Italia dopo il plebiscito e divenne capoluogo di provincia.

ARTE.

Benevento conserva importanti testimonianze dell'epoca romana, longobarda e tardo-medievale. Tra queste spicca il Duomo, di età longobarda, consacrato nel 780 dal vescovo Davide e ampliato nel XII sec. in forme romaniche. Quasi completamente distrutto sotto i bombardamenti del 1943, la facciata e il campanile sono le uniche parti che ne ricordano la passata bellezza. Risale all'epoca longobarda anche la Chiesa di Santa Sofia, portata a termine da Arechi II duca di Benevento e inaugurata nel 762. A pianta metà circolare e metà stellare, presenta due corridoi concentrici creati da pilastri e colonne che formano un esagono centrale e un decagono esterno e che reggono l'intera volta creando suggestivi giochi di luce e di ombre. Adiacenti alla chiesa sono il magnifico chiostro romanico (metà XII sec.) e il Museo del Sannio, istituito nel 1873 e composto da quattro sezioni: archeologica, medievale, numismatica, d'arte. La Rocca dei Rettori, eretta nel 1321 come sede dei rettori pontifici, è situata nel punto più alto della città, sui resti di un antico fortilizio longobardo situato su consistenti tracce di un edificio romano. Tra le testimonianze di epoca romana spiccano il Teatro, fatto costruire da Adriano e restaurato per la prima volta sotto Caracalla, di proporzioni grandiose (misura 90 m di diametro e poteva contenere circa 10.000 spettatori); l'Arco di Traiano, a un solo fornice, eretto nel 114 per celebrare il prolungamento della Via Appia da Benevento a Brindisi; il Ponte Leproso, realizzato con cinque arcate a schiena d'asino sul fiume Sabato per permettere alla Via Appia di entrare in città.

LA PROVINCIA.

La provincia di Benevento (289.455 ab.; 2.071 kmq) è caratterizzata da un territorio montuoso e collinare; è attraversata dai fiumi Volturno, Sabato e Calore. L'attività economica e commerciale della provincia gravita attorno al capoluogo. Le fonti di reddito sono costituite soprattutto dall'agricoltura (cereali) e dalla zootecnia, seguite da alcune colture pregiate (olio, vino e tabacco); l'industria ha scarso rilievo. I centri più importanti sono Airola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Guardia Sanframondi, Moiano, Montesarchio, S. Agata de' Goti, Solopaca.

LA COSTIERA AMALFITANA

La Costiera Amalfitana è diventata famosa in tutto il mondo per la bellezza dei suoi paesaggi. Nel tratto di scogliera che tra strapiombi rocciosi e terrazze di vegetazione lussureggiante si snoda per 50 km da Punta Campanella a Capo d'Orso sono racchiusi gli splendori di un glorioso passato di storia e d'arte. Lungo la Costiera si incontrano località poco conosciute, ma non per questo meno affascinanti, come Nerano, la Marina di Furore, Conca dei Marini, Praiano, e le piccole cittadine che costeggiano il Golfo di Salerno, da Maiori a Minori, da Vietri sul Mare (dove da secoli si fabbricano ceramiche artistiche e mattonelle da rivestimento murario) a Paestum. Si giunge quindi alle tre perle della riviera, Amalfi, Positano e Ravello, che con i loro monumenti - cattedrali, chiostri, palazzi, conventi - evocano antiche memorie di guerre e conquiste, di commerci e crociate contro gli infedeli.Amalfi

Nelle architetture amalfitane richiami arabi, normanni e orientali si fondono con elementi della tradizione locale a testimonianza di secolari e continui contatti con civiltà lontane. Amalfi fu infatti la prima delle Repubbliche marinare italiane, piccola ma coraggiosa, condizionata nelle sue mire espansionistiche soltanto dalla ristrettezza geografica del suo territorio. La Cattedrale, che domina la piazza principale di Amalfi, è del IX sec., ma già nel 1203 ebbe luogo una ricostruzione completa in stile arabo-normanno di ispirazione siciliana. La facciata, ricca di mosaici, fu ricostruita nel 1861 dopo un totale crollo e ospita un mosaico di Domenico Morelli raffigurante il Cristo sul trono. Particolarmente note le porte bronzee, realizzate a Costantinopoli nel 1065, periodo di massimo splendore di Amalfi come Repubblica marinara, e decorate con figure del Cristo, la Madonna e i santi Andrea e Pietro. La chiesa è a croce latina a tre navate ed è ricca di affreschi, statue e dei dipinti di Andrea d'Asti. Da visitare la cripta del 1253 e il reliquiario di Sant'Andrea. Il campanile a sinistra del duomo, costruito fra il 1180 e il 1276, ha conservato il suo carattere originale nonostante i numerosi restauri. L'impianto è di ispirazione normanna, con le finestre bifore e trifore, e la sommità è in stile arabo. La cupola principale e le cupolette in maiolica colorata sono tipiche dell'architettura della zona. Il chiostro del duomo, detto Chiostro del Paradiso, fu commissionato dall'arcivescovo Filippo Augustariccio e costruito tra il 1266 e il 1268. Venne chiamato Chiostro del Paradiso per la sua funzione di cimitero dei nobili. Esso è formato da un quadriportico con volte a crociera in stile moresco e da sei cappelle affrescate dei secc. XIII-XIV appartenenti a nobili famiglie del posto. Ad Amalfi sono da visitare anche gli ex conventi - ora raffinati alberghi - dei Cappuccini e della Luna, con chiostri del 1200; l'Arsenale della Repubblica, di sapore gotico; il Museo civico dove è esposta la famosa Tabula Amalphitana, raccolta di leggi di navigazione e della normativa in campo di diritto marittimo della Repubblica amalfitana. A 5 km da Amalfi, nell'incantevole baia di Conca dei Marini, si trova la Grotta dello Smeraldo. Scoperta nel 1932 da Luigi Buonocore, pescatore di Vettica Minore, deve il suo nome alla particolare colorazione assunta dall'acqua nel riflettere la luce che filtra dalle rocce. Ha una cavità di circa 30 m per 60 e un'altezza di circa 24 m nei punti più alti. Un tempo questa antichissima struttura naturale era all'asciutto e, solo grazie ai movimenti bradisismici, è stata invasa dall'acqua. L'escursione all'interno della grotta, che avviene in barca, permette di godere di un suggestivo scenario, offerto dalle stalattiti e, soprattutto, dalle stalagmiti che fuoriescono dall'acqua raggiungendo oltre 10 m di altezza.

Positano

Positano è una gemma della Costiera Amalfitana, abbarbicato su una ripida scogliera che si affaccia direttamente sul mare. Le caratteristiche case circondate da agrumeti, limonaie, coloratissime bouganville, le splendide ville, la vegetazione mediterranea fanno di Positano un acquerello godibile in ogni stagione grazie al clima mite. Il centro non ha mai perso quel fascino che popola stradine e gradonate di piccole botteghe, atelier di artisti, ristoranti e caffè, candide case mediterranee. La chiesa di Santa Maria Assunta, fondata nella seconda metà del X sec., fu restaurata nel 1777-82. Si caratterizza per la grande cupola maiolicata.

Panorama di Positano (Salerno)

Ravello

La città medievale di Ravello, conosciuta in tutto il mondo per la sua storia, per i suoi monumenti, per la magia dei suoi paesaggi e delle sue dimore patrizie, sorge lontana dall'intensa vita della costiera. Il Duomo, fondato nel 1086 dal primo vescovo di Ravello Orso Papirio, fu ridecorato in forme barocche nel Settecento. Bella la porta bronzea, opera di Parisano di Trani, eseguita nel 1179 a Costantinopoli; è divisa in 54 riquadri rappresentanti Santi, Storie della Passione, leoni e grifi. Elegante il pergamo, realizzato nel 1272 da Niccolò di Bartolomeo, bell'esempio di decorazione musiva e marmorea. Villa Rufolo, sorta nella seconda metà del Duecento, presenta due torri di stile arabo-siculo-normanno che denunciano una chiara influenza islamica. Dal vestibolo della torre d'ingresso, arricchito agli angoli da quattro grosse statue simboleggianti la Carità e l'Ospitalità, attraverso un viale alberato si giunge al palazzo a tre piani. A sinistra è la torre maggiore, alta circa 30 m; a destra è il cortile, a pianta quadrata, simile a un chiostrino. Attraverso il viale si perviene alla terrazza di Richard Wagner, così detta perché qui, il 26 maggio 1880, la musicalità di luci e di colori ispirò al compositore tedesco il quadro scenico del giardino di Klingsor nel secondo atto del "Parsifal". Villa Rufolo, ogni estate, ospita il festival wagneriano, tradizionale appuntamento per gli appassionati di musica. Il giardino, ricco di fiori e piante esotiche, si affaccia sulla Costiera. Villa Cimbrone è legata a una storia controversa ma affascinante. Era un ampio possedimento terriero della nobile famiglia Acconciagioco, su cui sorgeva un rustico casale. Nel 1904 ne divenne proprietario il lord inglese William Beckett che, aiutato dal ravellese Nicola Mansi, edificò una costruzione di incredibile bellezza, mescolando stili ed epoche, elementi etnici e culturali, reperti antiquariali e ricordi di viaggi esotici. All'ingresso della villa è il chiostrino: l'ambiente è costruito a somiglianza dell'antico chiostro della ravellese chiesa di San Francesco. Allo stesso modo, molti altri segmenti del complesso sono ripresi da celebri edifici e monumenti, di Ravello e non, in una miscellanea dalla superba riuscita. Il lussureggiante giardino della villa, in cui sono disseminate statue, tempietti, epigrafi, fontane, grotte naturali e anfratti creati ad arte, culmina nello scenografico belvedere dell'Infinito, sul punto più sporgente dello sperone su cui sorge Ravello, da cui la vista spazia sulla Costiera.ERCOLANO E POMPEI

Nell'agosto del 79 d.C. una spaventosa eruzione del Vesuvio seppellì Pompei, Ercolano e Stabia sotto colate di fango e una massa enorme di ceneri frammiste a lapilli. Dopo un sonno durato lunghi secoli, le sfortunate cittadine vesuviane riemersero a poco a poco dall'oscurità del sottosuolo, dapprima in seguito a occasionali scoperte risalenti all'inizio del Settecento e poi grazie a più organiche campagne di scavo condotte su vasta scala a partire dal 1738 (Ercolano) e 1784 (Pompei). Per l'importanza e l'unicità della documentazione costituita dai reperti, dal 1997 le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata fanno parte del Patrimonio dell'Umanità, in base alla Convenzione internazionale dell'UNESCO sulla protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale.Ricostruzione dell'eruzione del Vesuvio e della distruzione di Pompei

Ercolano

Ercolano era soprattutto una località di soggiorno e di svago per i patrizi romani e ciò spiega il lusso e lo splendore architettonico delle ville e case dissepolte, adorne di statue e mosaici che rivelano il raffinato modo di vivere dell'aristocrazia del tempo. La Casa dei Cervi è la più raffinata ed elegante dimora finora rinvenuta nella città. Fa parte di quel gruppo di case costruite in modo da poter sfruttare al massimo lo splendido panorama del golfo che si apriva dinanzi a loro. Databile all'epoca claudio-neroniana, la Casa dei Cervi appare divisa in due zone distinte: quella dell'ingresso, con l'atrio e il triclinio, e quella delle terrazze panoramiche, messe in comunicazione da un grande portico chiuso da finestre. All'interno dell'edificio sono conservate una statuetta in marmo di un Satiro con l'otre e una di Ercole ebbro. Nel giardino furono ritrovati i due gruppi marmorei di cervi assaliti dai cani, che danno il nome alla casa. La Casa del Bicentenario, la più grande di Ercolano, è così chiamata perché fu portata alla luce nel 1938, quando ricorreva il secondo centenario degli scavi di Ercolano. Decorata con pitture di quarto stile su fondo rosso, vi furono rinvenuti una croce e un mobile con predella che documentano l'esistenza di un culto cristiano nella città prima del 79. La Casa del Mosaico di Nettuno e Anfitrite appartenne all'ignoto mercante, ricco e raffinato, che esercitava il suo commercio nella vasta bottega aperta sulla strada e comunicante con il resto dell'edificio. Arredata con estrema cura, la bottega è giunta sino a noi in ottimo stato di conservazione, con le merci sul bancone e le anfore vinarie sistemate in ordine in una scansia. La Casa a Graticcio è interessante per la particolare tecnica costruttiva, l'opus craticium: le pareti, al piano inferiore come a quello superiore, sono realizzate con pilastri laterizi e intelaiature lignee riempite di opus incertum. Si tratta di un tipo di costruzione molto economico e di rapida realizzazione, che doveva essere diffuso tra il ceto popolare. La disposizione degli ambienti lascia intuire che coabitavano più famiglie. La Casa Sannitica è tra le più antiche dimore di Ercolano e conserva ancora in parte il suo aspetto originario, risalente agli ultimi decenni del II sec. a.C. La casa si arricchì in un secondo momento del finto loggiato, che circonda in alto l'atrio, e della raffinata decorazione in primo stile nel vano di ingresso. Si tratta, quindi, di un documento importante che rivela il mutamento del gusto romano e italico quando, a seguito di un maggior lusso, le case cominciarono a essere affrescate. Le Terme centrali, composte da una parte riservata agli uomini e l'altra alle donne, risalgono all'età augustea, ma subirono rifacimenti successivamente. Si accede alla sezione maschile dal Cardine III, dove un lungo corridoio immette nella palestra porticata su tre lati. Di qui si passa nello spogliatoio (apodyterium), con volta a botte, sedili su tre lati e mensole per appendere le vesti. Una grande vasca a forma di labrum in marmo cipollino è ancora al suo posto, mentre ben poco resta della piccola vasca rettangolare che si trovava nelle vicinanze. Dallo spogliatoio si passa nel frigidarium (che presenta una volta a cupola dipinta con animali marini raffigurati sul fondo del mare, che, riflettendosi nelle acque della vasca centrale, dava l'impressione di trovarsi in un mare popolato di pesci) e nel tepidarium (riscaldato mediante circolazione d'aria calda sotto il pavimento, rialzato da colonnine di terracotta dette suspensurae). Una porta immette nel grande calidarium, anch'esso riscaldato col sistema delle suspensurae, dotato di vasca per i bagni d'acqua calda e di labrum per le abluzioni con acqua fredda. Più piccole e sobrie nella decorazione, ma meglio conservate, sono le terme femminili.Pompei

I ritrovamenti a Pompei destarono grande emozione in tutto il mondo fin dall'epoca delle prime scoperte, poiché quella che emergeva alla luce era una città intera, con strade e botteghe, taverne e alberghi, officine e palestre, terme e teatri. L'opera abile e paziente degli archeologi permise di ricostruire - nella loro molteplicità - gli aspetti più importanti dell'esistenza di questa cittadina, animato emporio commerciale oltre che centro di affari e di attività "industriali". La Casa dei Vettii, celebre esempio di dimora signorile, è famosa soprattutto per i dipinti, eseguiti dopo il 62, che ne ornano sfarzosamente le pareti. La casa appare divisa in due zone ben distinte: l'abitazione signorile con le stanze di rappresentanza, disposte intorno all'atrio tuscanico, e le stanze di servizio con le abitazioni dei servi, poste intorno a un atrio secondario. In quest'ultimo ambiente era sistemato un larario simile a un tempietto, recante sul fondo un dipinto col genio del pater familias tra due Lari. Svariati sono i soggetti delle pitture di quarto stile che ornano gli ambienti: vanno dalle architetture di fantasia alle scene mitologiche ed eroiche, impreziosite da fregi delicati e miniaturistici. Celebre è il fregio con Amorini esercitanti arti e mestieri sulle pareti del grande triclinio affacciato sul peristilio. La Casa del Fauno, una delle più lussuose abitazioni di Pompei, risale all'età sannitica. Sul finire del II sec. a.C. raggiunse un'estensione enorme e ricevette una sontuosa decorazione a stucco e mosaici. Sul marciapiede di fronte alla porta d'ingresso è scritto in tessere policrome il saluto HAVE. La parte anteriore si svolge intorno a due atri, il principale dei quali, senza colonne, aveva l'impluvium ornato dalla statuetta di fauno danzante che ha dato il nome alla casa (l'originale è ora al Museo Nazionale di Napoli). L'atrio è seguito da un tablino con ai lati due stanze triclinari decorate con mosaici raffiguranti animali marini e un demone su pantera (entrambi al Museo Nazionale di Napoli). Il secondo atrio ha il tetto retto da quattro colonne e si apre su alcune stanze di servizio. Segue un primo peristilio con le pareti decorate a stucco e 28 colonne in tufo di Nocera; sul fondo è un'esedra, il cui pavimento era costituito dalla grandiosa scena musiva della Battaglia di Isso tra Alessandro Magno e Dario, realizzata con oltre un milione e mezzo di piccolissime tessere, che costituisce oggi il vanto del Museo Nazionale di Napoli. L'esedra è affiancata da due stanze, che fungevano da sale da pranzo estive. Grandioso è il secondo peristilio, con 46 colonne doriche alte 4,12 m, sul fondo del quale si trovano le stanze dei giardinetti e del portiere e un ingresso secondario. La Villa dei Misteri, realizzata nella prima metà del II sec. a.C., fu profondamente ampliata nel 60 a.C.; dopo il sisma del 62 una parte del complesso fu trasformato in villa rustica. Ora si presenta come una costruzione quadrilatera circondata da terrazze panoramiche, da un giardino pensile e loggiati. Da una grande esedra con finestre si passa nel tablino, decorato con pitture del terzo stile evoluto, con figurine egittizzanti e simboli dionisiaci in stile miniaturistico su fondo nero. Da qui si passa alla Sala del Grande Dipinto, sulle cui pareti si svolge l'imponente fregio rappresentante probabilmente l'Iniziazione delle spose ai misteri dionisiaci, il più grandioso ciclo pittorico (17 x 3 m) lasciatoci dall'antichità. Realizzato nel I sec. a.C., il significato delle scene è ancora oggi oggetto di discussione: secondo alcuni le scene di toeletta alludono al rito del matrimonio, mentre altri riconducono l'intera raffigurazione alla celebrazione della nascita di Dioniso e dei suoi poteri connessi alle forze della natura. La Casa degli Amorini Dorati appartenne alla gens Poppaea. L'ingresso immette nell'atrio e in un vasto peristilio, estremamente curato: maschere e dischi marmorei scolpiti erano appesi tra una colonna e l'altra. Sul peristilio si affaccia un grande salone pavimentato a mosaico con dipinti del terzo stile alle pareti. Il cubicolo che si trova presso il larario era ornato da dischetti di vetro con l'applicazione di amorini in lamina d'oro che hanno dato il nome alla casa.

Il sito archeologico di Pompei

NAPOLI È... PIZZA!

Originariamente cibo povero, la pizza a Napoli assurge a nuovi, impensati livelli solo nel 1700 quando gli aristocratici scoprono il gusto delizioso di questa leccornia "c'a pummarola 'ncopp'a" . Ricercata persino dalle truppe spagnole di stanza a Napoli, la pizza viene apprezzata anche dai sovrani borbonici: Ferdinando IV e la moglie Maria Carolina d'Austria, veri "talent scouts" di pizzaioli, la fanno cuocere negli stessi forni di Capodimonte riservati alle celebri porcellane! I tentativi e le ricerche per trovare ingredienti "scenografici" con cui insaporire la base della pasta si moltiplicano nella Napoli ottocentesca finché nel giugno 1889 un'altra regina - Margherita di Savoia - bandisce un originale concorso per sollecitare nuove idee sul modo di condire la pizza. La ricetta di tal Raffaele Esposito, che suggerisce di utilizzare oltre al pomodoro anche fettine di mozzarella, si impone decisamente sulle altre, conquistando il palato della golosa regina che dà naturalmente il suo nome alla nuova pizza! D'ora in avanti non ci saranno più ostacoli al cammino trionfale compiuto da questo capolavoro tutto italiano che, introdotto dagli emigrati negli States, ha avuto un successo tale da venire completamente assorbito anche dalla cultura nord-americana.LE PORCELLANE DI CAPODIMONTE

Nel 1743 con l'apertura della manifattura di Capodimonte, voluta da Carlo III di Borbone, inizia la splendida stagione della porcellana napoletana, prodotta nel capoluogo partenopeo sino al 1760, anno dell'ascesa del sovrano al trono di Spagna. La fabbrica, trasferita da quel momento a Madrid nel Palazzo del Buen Ritiro, continuò però a funzionare, senza mutare il marchio di fabbrica e utilizzando gli stessi lavoranti e materiali, ancora sino al 1808. Modellatore capo fu Giuseppe Gricci e decoratori principali G. Castelli, J.S. Fisher, L. Restile che si specializzarono in paesaggi, scene di battaglie o di genere, soggetti mitologici e motivi naturalistici (fiori, frutta), dai delicati toni pastello. Ma la fama della Manifattura è legata soprattutto all'opera del Gricci, autore di celebri statuette e gruppi plastici figuranti maschere e personaggi della Commedia dell'Arte, pescatori, "gridi", contadini, soggetti religiosi e folcloristici, resi con grande originalità inventiva e freschezza di tocco. Fra i suoi capolavori è il Salottino in porcellana o Stanza Cinese, eseguito (1757-59) per la regina Maria Amalia nella Villa Reale di Portici (ora nel museo di Capodimonte). Vennero prodotti anche un'infinità di altri oggetti come manici per bastoni, decorazioni per mobili, fregi e cornici, tabacchiere, bacili con acquamani e vasellame vario. Dopo la chiusura della manifattura di Capodimonte, Ferdinando IV nel 1771 inaugurava a Napoli la "Fabbrica Reale Ferdinandea", specializzata nella produzione di sontuosi servizi da tavola di raffinato gusto neoclassico. In seguito alle vicende storiche della Repubblica napoletana la fabbrica subì gravi danni e con l'esilio del sovrano borbonico fu costretta a chiudere nel 1806, ponendo termine ad una fortunata tradizione artigianale locale che aveva reso celebre il nome di Napoli in tutto il mondo.PICCOLO LESSICO

Canapa

Fibra tessile ricavata dalla Cannabis sativa, Orticacea a stelo diritto e a sezione quadrangolare arrotondata, assottigliata dal basso all'alto. Cresce a varie latitudini, però richiede il clima dei paesi meridionali. La raccolta si fa in epoche diverse, a seconda che si voglia produrre la fibra o il seme. Le piante, dopo l'essiccamento e la battitura nel canapaio, sono raccolte in fasci e vengono trasportate ai maceri. Ivi si procede a spezzare il nucleo legnoso e a staccare le fibre utili dalle fibre liberiane. I filamenti tessili (tiglio) passano alla cernita. I residui costituiscono la stoppa. Le varietà più fini servono a fare bellissimi tessuti e tele; quelle più ordinarie sono impiegate nella fabbricazione di spaghi e cordami. L'Italia viene al secondo posto, dopo l'URSS, nella produzione mondiale della canapa.Falda freatica

Acqua nel sottosuolo che si raccoglie a piccola profondità negli strati permeabili superiori.Fumarola

Manifestazione dell'attività vulcanica, consistente in emissioni più o meno continue ed intense di gas, specialmente dal cratere.Osci

Antica popolazione della Campania, nata dalla fusione dei Sanniti con gli Opici verso la metà del V sec. a.C., dopo l'invasione sannitica e l'abbattimento della potenza etrusca. Gli Osci costituivano tre federazioni: quella di Capua, quella di Nola e Abella e quella di Nocera. Le divergenze di interessi con i Sanniti della montagna portarono gli Osci della pianura a contatto con Roma, la prima volta nel 341 a.C. Poco dopo ebbero la cittadinanza senza suffragio e Capua e molte altre città. Dopo la battaglia di Canne, Capua, città degli Osci, s'alleò Annibale (216), ma riconquistata dai Romani nel 211 perdeva ogni autonomia; dalla fine del III sec. in poi gli Osci sono politicamente scomparsi.Paleolitico

Si dice della più antica fase dell'età della pietra, corrispondente al primo periodo dell'era quaternaria (Pleistocene) in cui apparve l'uomo primitivo, abitatore delle caverne, il quale si foggiò le armi e gli strumenti con pietra e selce scheggiata, non lavorata come invece farà poi nel Neolitico. L'uomo paleolitico pratica la caccia e la pesca, si copre con pelli di animale e adopera come armi bastoni e giavellotti, e solo in un secondo tempo (età della renna) lavora l'osso per produrre aghi e oggetti di ornamento, manifesta un certo senso artistico scolpendo piccole statue e incidendo sulle rupi figure umane e di animali.Porcellana

Preziosa varietà di ceramica ottenuta da un rimpasto di caolino, feldspato e quarzo, cotto in forni appositi ad elevata temperatura; la porcellana a "pasta dura" fu realizzata per la prima volta in Europa - dopo vari tentativi - solo agli inizi del XVIII sec. nella manifattura di Meissen (Germania). Il risultato così a lungo desiderato si dovette alla scoperta in Sassonia di giacimenti di caolino, utilizzato (1709) dall'alchimista tedesco Johann Friedrich Böttger per produrre l'autentica porcellana dura, simile a quella cinese, con caratteristiche di maggior lavorabilità e resistenza rispetto alla varietà "a pasta tenera". Divulgatosi ben presto il segreto della composizione, sorsero in tutta Europa (Vienna, Berlino, Nymphenburg) numerose altre manifatture, dando vita ad una lunga forma d'arte tra le più antiche del periodo Rococò. In Italia la priorità della produzione della porcellana di pasta dura spetta a Venezia, dove nel 1720 venne fondata l'officina Vezzi, seguita poi dalla fabbrica di Capodimonte. Carlo di Borbone, imparentato con augusto II il Forte, fondatore dei laboratori di Meissen, decise di affidare la parte tecnica a L.O. Schepers e al figlio Gaetano che ottennero una pasta morbida, bianchissima e traslucida, con un rivestimento in vernice piombifera.Tabacco

Nome con cui vengono designate le diverse specie di piante del genere Nicotiana. È anche il prodotto che si ottiene essiccando le foglie della pianta opportunamente trattate e lavorate. Le specie più importanti industrialmente sono: Nicotiana tabacum, che dà tabacco da fumo, e Nicotiana rustica, che dà tabacco da fiuto. La produzione di tabacco si articola in varie fasi: la produzione della foglia verde, l'essiccamento o cura, la fermentazione e la stagionatura. La raccolta si fa quando la foglia comincia ad ingiallire. Grande importanza hanno nella lavorazione la fase di essiccamento, che consiste nella perdita graduale dell'umidità, e la successiva fermentazione ossidativa. In base al contenuto di alcaloidi si distinguono tabacchi leggeri, contenenti 2-3% di nicotina, da tabacchi pesanti, con percentuali maggiori. Caratteri importanti sono pure il colore, lo spessore, l'elasticità, l'aroma, il profumo e la combustibilità. Allo scopo di ottenere trinciato, o tabacco da fumare, vengono operati la cernita delle foglie e il taglio con opportune macchine in strisce sottili, fumabili nella pipa o adatte a fabbricare sigari e sigarette.PERSONAGGI CELEBRI

Giordano Bruno

Filosofo e scrittore (Nola 1548 - Roma 1600). Fu un tipico rappresentante del pensiero del Rinascimento. Era frate domenicano, ma venne accusato di eresia e abbandonò l'abito talare nel 1576. Davanti al Tribunale dell'Inquisizione non volle recedere dalle sue posizioni e fu arso vivo sul rogo a Roma. Tra le sue opere si ricordano la commedia Il Candelaio e De l'infinito universo et mondi.Francesco De Sanctis

Critico letterario italiano (Morra Irpina, Avellino 1817 - Roma 1883). Fu anche un sincero patriota e un valente educatore. Scontò tre anni di carcere (1850-53) e successivamente l'esilio, a causa delle sue idee liberaleggianti. Durante l'esilio insegnò al Politecnico di Zurigo. Ritornò in patria nel 1859 e fu più volte ministro della Pubblica Istruzione del Regno. Scrisse la Storia della letteratura italiana, Saggi critici e due prose autobiografiche.Carlo Pisacane

Scrittore e combattente rivoluzionario (Napoli 1818 - Sapri 1857). Dopo aver preso parte alla prima guerra d'indipendenza del 1848 e alla difesa di Roma del 1849, nel 1857 tentò di organizzare un'insurrezione armata nel napoletano. Si imbarcò a Genova sulla nave "Cagliari" e, dopo essere passato dall'isola di Ponza per liberare 300 ergastolani, sbarcò con essi nei pressi di Sapri. Ma non ricevette l'aiuto sperato dalla popolazione e, circondato dai soldati borbonici, essendo già stato ferito, si uccise per non cadere vivo nelle loro mani.Domenico Scarlatti

Musicista (Napoli 1685 - Madrid 1757). È considerato il più grande clavicembalista della storia musicale. Fu per lungo tempo alla corte di Maria Casimira di Polonia. Nel 1716 fu maestro della Cappella Giulia in Vaticano. Nel 1746, alla corte di re Ferdinando, fu nominato "maestro del re".Pio da Pietrelcina, Padre

Frate cappuccino Pietrelcina, Benevento 1887 - San Giovanni Rotondo, Foggia 1968). Primogenito di una umile famiglia della provincia beneventana, Francesco avverte a dieci anni la vocazione religiosa; a quindici entra nel noviziato dei Padri cappuccini e assume il nome di Fra Pio. Nel 1910 viene ordinato sacerdote. Più tardi è destinato al convento di San Giovanni Rotondo, nelle Murge. È qui che nel settembre 1918, in seguito all'apparizione del Cristo crocifisso, riceve le stimmate. Viene ben presto sottoposto agli esami clinici della Santa Sede, e tassativamente costretto a sottrarsi alla folla di curiosi proveniente da tutto il Paese. Sospeso dal sacerdozio, Padre Pio viene isolato, malgrado la pressione dei fedeli che continuano ad accorrere sempre più numerosi; resta segregato nella solitudine della sua cella, pregando e patendo per le sue stimmate. Nel 1933, Papa Pio XI gli consente di tornare a celebrare la Messa in pubblico. Così riprende il massiccio afflusso di fedeli ansiosi di vedere quell'uomo con i propri occhi e desiderosi di partecipare a messe ogni volta vissute con intenso e commovente trasporto. A dispetto della grande notorietà, Padre Pio non si abbandona mai a discorsi pubblici o a dichiarazioni; mai una parola di ribellione all'autorità, mai un gesto di ostentazione; egli vive la sua avventura soprattutto come un'esperienza spirituale. Anche i fedeli che gli si avvicinano non pretendono da lui altro che la semplice testimonianza: assistere alla sua messa, confessarsi. Dopo la sua morte Padre Pio diventa oggetto di culto popolare, spesso inviso alle alte gerarchie clericali. Il culto della sua figura, legato allo straordinario avvenimento del 1918 di cui il suo corpo portò a lungo i segni, si è propagato negli anni tanto da farne ancora oggi uno dei personaggi più popolari della recente tradizione cattolica. Al termine di una rapida causa di canonizzazione, viene beatificato nel 1999 e santificato nel 2002.Torquato Tasso

Poeta italiano (Sorrento 1544 - Roma 1595). Seguendo il padre nelle sue peregrinazioni, fu nel 1565 alla corte di Ferrara, dove compose le sue opere maggiori. Negli anni 1577-78, vagabondando per l'Italia, cominciò a dar segni di squilibrio mentale. Era invaso da un'inquietudine spirituale (che lo spinse a rifare la Gerusalemme liberata) alimentata da mania di persecuzione. Fu rinchiuso per sette anni nell'ospedale S. Anna. Quando fu liberato continuò i suoi vagabondaggi, finché morì a Roma in un convento. Oltre alla Gerusalemme liberata compose il dramma pastorale Aminta e molte liriche.Totò